какое произведение пастернака считается автобиографическим

Пастернак: биография, личная жизнь и творчество писателя

Борис Пастернак: YouTube/ТОП 10 ФАКТОВ

Один из ярчайших писателей прошлого века — Борис Пастернак. Биография этого талантливого человека полна испытаний: его творчеству аплодировали во всем мире, но в родной стране подвергали травле и гонениям. Каким был при жизни и через что ради своих убеждений прошел Пастернак? Краткая биография, представленная ниже, даст ответы на эти вопросы.

Борис Пастернак: детство и юность

Борис Леонидович Пастернак появился на свет в 1890 году в Москве. Мальчик рос в творческой семье:

За год до рождения сына они перебрались в Москву из Одессы. Борис — старший ребенок в семье, у него был брат Александр и сестры — Жозефина и Лидия.

Будущего писателя с ранних лет окружали люди искусства: в доме Пастернаков часто бывал Толстой, Левитан, Рахманинов и другие. В юношестве Борис познакомился с композитором Александром Скрябиным, который вдохновил его на занятия музыкой. Юноша занимался по программе консерватории, успел написать несколько произведений для фортепиано.

Но спустя шесть лет ему пришлось отказаться от музыкальной карьеры. Как позже признавался писатель, ему очень сложно далось это решение. Но, как бы ни любил музыку, из-за отсутствия слуха он не смог бы достичь совершенства.

Борис хорошо учился в гимназии и в 1909 году с отличием окончил ее. Отказавшись от музыки, он не сразу выбрал профессию. Сначала поступил в Московский университет на юридическое отделение, но позже решил заняться философией.

В 1912 году на семестр отправился в немецкий город Марбург, где обучался у философа-неокантианца Германа Когена. Профессор склонял Пастернака к карьере в Германии, но тот потерял интерес к философии. Вернувшись в Москву, Борис закончил учебу, но так и не забрал свой диплом — он до сих пор хранится в архивах университета.

Борис Пастернак: YouTube/Лабиринт, книжный интернет-магазин

Из-за детской травмы Пастернак был освобожден от воинской службы: в тринадцатилетнем возрасте он упал с лошади и сломал ногу. Кость срослась неправильно, и писателю всю жизнь приходилось скрывать хромоту.

Во время учебы в Германии Пастернак Борис сделал предложение подруге юношеских лет Иде Высоцкой. Объяснившись, он получил отказ. В тот же год вместе с семьей юноша посетил Венецию. Эти и многие другие эпизоды, которыми насыщена биография Пастернака, позже нашли отражение в его творчестве.

Борис Пастернак: творческий путь

Уже в 1909-м Борис Пастернак начал писать стихи, но никому не рассказывал о своем увлечении. Однако после поездки в Германию решил примкнуть к другим литераторам. Он вступил в поэтическую группу «Лирика», где издал свои первые стихи.

В 1913 году вышел первый сборник стихов Пастернака под названием «Близнец в тучах». Однако, как считал сам Пастернак, стихи были далеки от совершенства. Со временем многие из них он доработал или переписал полностью.

В 1916 году издал второй сборник — «Поверх барьеров». В это время Пастернак жил на Урале под Пермью. Считается, что этот город и стал прототипом Юрятина из «Доктора Живаго».

Третья книга «Сестра моя — жизнь» вышла в 1922-м: большинство стихотворений, вошедших в нее, были написаны еще в 1917 году. Этот сборник принес поэту славу и признание.

В тот же период он познакомился с Владимиром Маяковским, который оказал большое влияние на жизнь и творчество Пастернака. В 1920-х поэт входил в литературную группу «ЛЕФ» Маяковского, издал сборник «Темы и вариации», роман в стихах «Спекторский» и ряд других произведений.

Борис Пастернак: YouTube/Студия Лавр

В 1931 году состоялось знаковое для поэта путешествие в Грузию. Здесь родились многие его стихотворения, вошедшие в цикл «Волны» (позже он стал частью книги «Второе рождение»). Пастернака глубоко впечатлила история и культура Грузии:

В 1935 году Пастернак писал письма Иосифу Сталину, заступаясь за мужа и сына поэтессы Анны Ахматовой. После этого их освободили из тюрем. Писатель поблагодарил Сталина, отправив в подарок книгу со своими переводами грузинской лирики.

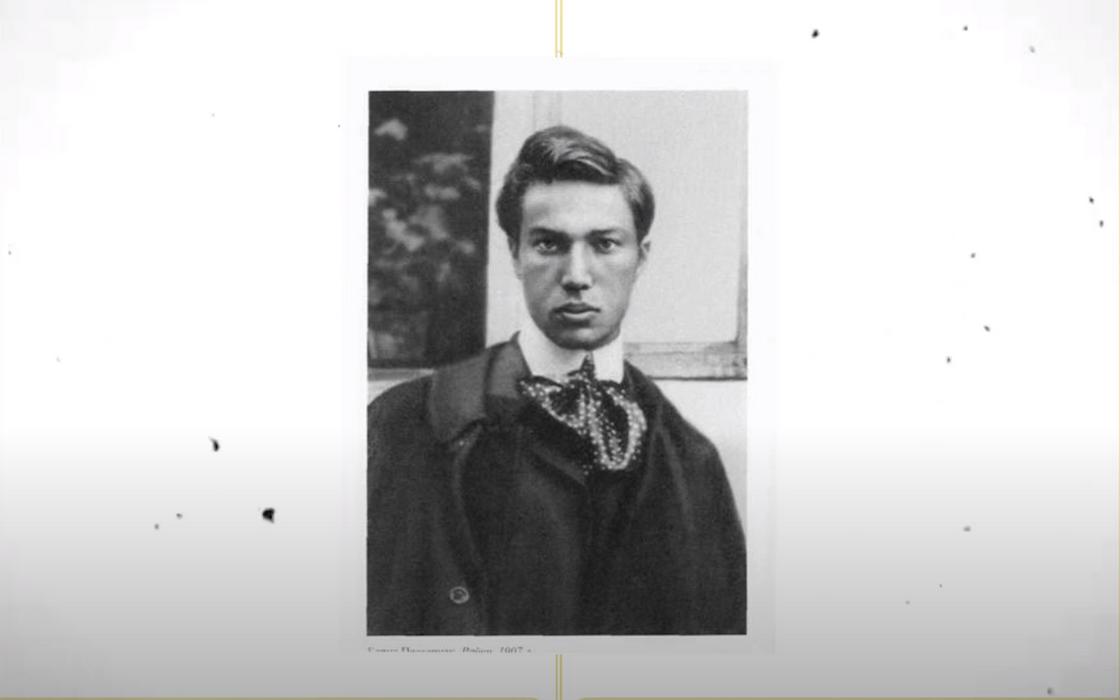

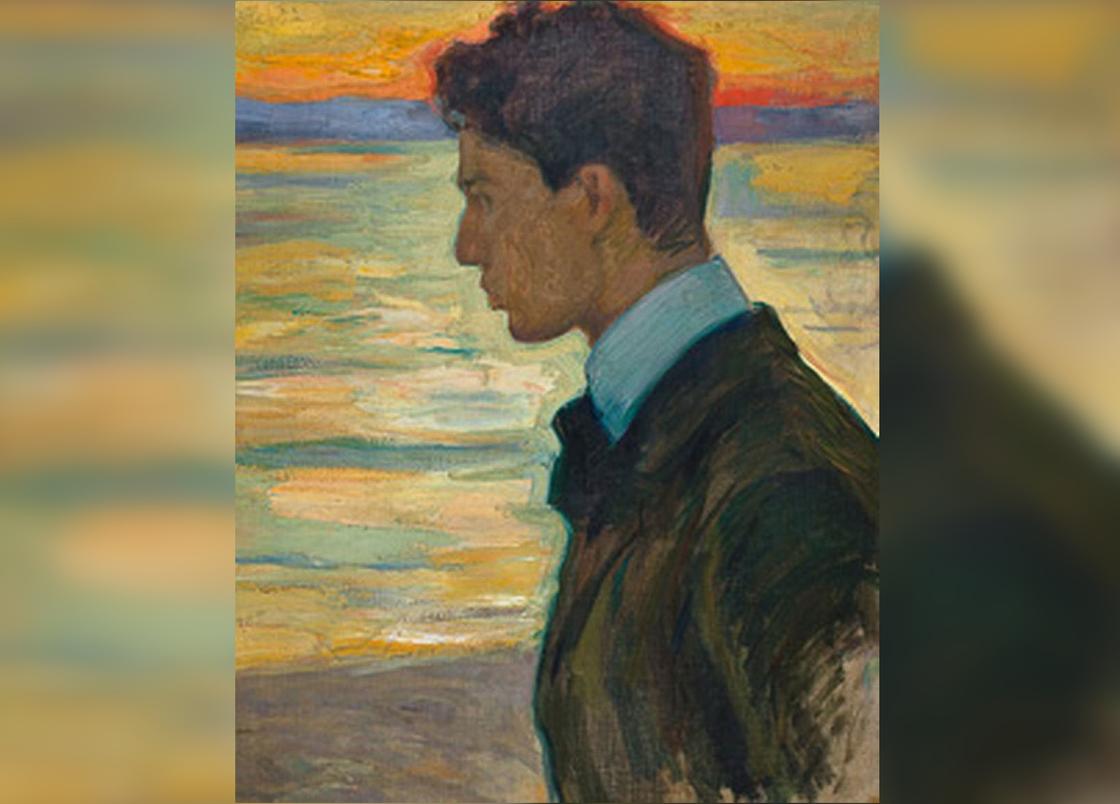

Портрет Пастернака, написанный его отцом, 1910: Wikipedia/Л. Пастернак

До этого момента творчество Пастернака было признано властью, но к концу 1930-х годов все изменилось:

Поскольку Бориса освободили от службы, то во время войны он прошел курс и стал военным корреспондентом на фронте. В послевоенные годы снова занялся переводами, а также на протяжении десяти лет писал свое главное произведение — «Доктор Живаго».

В романе нашли отражение откровенные взгляды Пастернака на события тех лет, поэтому в СССР его подвергли критике и не допустили к печати. Зато в 1958 году роман опубликовали за рубежом, и публика высоко его оценила.

Когда писателю была присуждена Нобелевская премия, Пастернак стал объектом травли со стороны советской власти и коллег. Из-за сильного давления он был вынужден отказаться от награды.

Борис Пастернак: личная жизнь, последние годы

В жизни Пастернака было три любимых женщины, которые вдохновляли его на творчество:

Она была женственной, утонченной и при этом самодостаточной. Лурье стремилась развивать и свою карьеру, а не только посвящать себя семье. После свадьбы они гостили в Берлине у родителей Бориса, а через год у супругов родился сын Евгений — будущий литературовед. Именно необходимость содержать семью подтолкнула Пастернака заняться переводами.

Борис Пастернак: YouTube/Студия Лавр

Супруги искренне любили друг друга, но быт и тяжелое денежное положение сказались на отношениях. Очередной причиной раздора стала переписка Пастернака с Мариной Цветаевой, что заставило Лурье ревновать.

Спустя почти десять лет брака пара рассталась, и сын тяжело переживал этот развод. Как позже писал Евгений Пастернак, семья распалась из-за впечатлительности его родителей, не способных пережить тяготы быта.

Писатель влюбился в нее с первой встречи, они вместе отправились в Грузию, а в 1932 году — поженились.

Нейгауз окружила Бориса заботой и домашним уютом, посвящая себя семье. В 1938 году на свет появился их общий ребенок — сын Леонид. Однако спустя десять лет Пастернак отдалился от семьи, хоть и всегда их поддерживал.

К тому времени Пастернак был в немилости у власти, и за связь с ним Ивинскую сослали в лагеря на пять лет. В это время Борис оказывал финансовую помощь ее матери и детям. Жизненные невзгоды подкосили здоровье поэта — в 1952 году у него случился первый инфаркт.

Тем временем травля Пастернака продолжалась: его предлагали изгнать из страны, а позже открыли уголовное дело — Пастернака обвиняли в измене Родине. Однако сам писатель никогда не рассматривал возможность переезда: для него это было равноценно смерти.

В 1960 году у Пастернака диагностировали рак легких. 30 мая того же года в дачном поселке Переделкино он скончался.

Спустя годы после смерти Пастернак был реабилитирован. В 1980-х его посмертно восстановили в Союзе писателей, а его роман «Доктор Живаго» впервые издали в СССР. Также Нобелевский комитет признал недействительным отказ писателя от премии, и ее присудили посмертно. Диплом и медаль вручили старшему сыну Евгению.

Сильная личность, верная своему сердцу, добрый по натуре человек, наделенный невероятным талантом и творческим перфекционизмом, — вот каким останется для следующих поколений Борис Леонидович Пастернак. Биография и творчество поэта всегда будут объектом уважения и интереса.

Узнавайте обо всем первыми

Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах.

Материалы к уроку литературы «Биография и творческий путь Л. Пастернака»

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Борис Леонидович Пастернак, поэт, писатель, переводчик, публицист – один из самых ярких представителей русской литературы 20 века. Его тонкие, глубокие и философские стихи и проза переведены на сотни языков, по его произведениям поставлены спектакли на лучших театральных подмостках мира, его наследие изучается в крупнейших университетах Европы и США. Он – подлинная гордость России, гений, чье творчество останется навечно.

Родился Борис Пастернак в Москве 29 января 1890 года. Без сомнения, та творческая, слегка богемная обстановка, в которой рос мальчик, оказала огромное влияние на его будущее творчество. Отец Бориса Пастернака, Леонид Осипович, известный график и профессор Московского училища живописи, был мастером книжных иллюстраций и работал на крупнейшие российские издательства. К тому же он был блестящим художником-портретистом. Достаточно сказать, что несколько его работ купил П. Третьяков для Третьяковской галереи, где они выставлены и сейчас. Мать Бориса Пастернака, Розалия Исидоровна, была достаточно известной пианисткой, которая дружила с Федором Шаляпиным и еще одним гением двадцатого века – композитором Александром Скрябиным. Среди близких друзей семьи были И. Левитан, В. Поленов, Н. Ге и другие известные художники. Только представьте себе, какие известные люди окружали маленького Бориса и как сильно они повлияли на его личностное и творческое становление.

Борис Пастернак делал большие успехи в учебе и в 1907 году окончил гимназию с отличием.

Очень интересный факт. По просьбе родителей, которые строго придерживались иудаизма, мальчик был освобожден от изучения закона Божьего. Тогда вряд ли кто мог подумать, что через достаточно продолжительный период времени, он примет христианство и будет его убежденным приверженцем до конца своих дней. Что именно заставило поэта принять такое решение, исследователи его творчества спорят и по сей день.

Борис Пастернак и в юности был очень многосторонним человеком. Он пробовал сочинять музыку, писал неплохие картины, увлекался историей и даже учился с 1908 по 1911 год на историко-филологическом факультете Московского университета. Потом, увлекшись философией, провел лето 1912 года в стенах Марбургского университета в Германии. Но… каждую минуту своей жизни он чувствовал потребность писать и излагать свои мысли на языке поэзии, таком сложном, и, одновременно, таком понятном для всех.

Борис возвращается в Москву и в 1913 году, в коллективном сборнике «Близнец в тучах» публикует свои первые юношеские стихотворения. Это – первый период творчества Пастернака, период, когда его талант лирического поэта уже раскрывается в полной мере. Однако, до 1920 года сам Борис Пастернак, скорее всего, относится к своему творчеству, как к увлечению, а не тому делу, которому он хочет посвятить всю свою жизнь. Он даже пытается заниматься бизнесом, уезжает на Урал и открывает в Перми собственный содовый заводик, но, как и каждый творческий человек, быстро терпит фиаско.

Переломное событие в жизни Бориса Пастернака происходит в 1921 году. Его семья, как и многие представители русской интеллигенции, не найдя общего языка с Советской властью, покидает Россию и поселяется в Берлине. В 1922 году Пастернак женится на начинающей художнице Евгении Лурье. Этот брак, хотя и подарил поэту сына Евгения, счастья ему не принес и распался уже спустя девять лет. Правда, в период с 1920 по 1930 год появляются прекрасные образцы поэзии Пастернака: культовый сборник «Сестра моя – жизнь» (1922), роман в стихах «Спекторский», который незаслуженно обходят вниманием многие критики и литературоведы.

Поэт входил в небольшую группу поэтов «Центрифуга», близкую к футуризму, но испытавшую влияние символистов.

В конце 20-х годов Борис Пастернак обращает самое пристальное внимание на прозу. В 1928 году он издает автобиографическую книгу «Охранная грамота», в которой очень откровенно рассказывает о своих духовных исканиях и предельно точно определяет свой взгляд на место искусства в обществе. Это было то время, когда Борис Пастернак еще не стал изгоем в советской литературе. В 20-е – 30-е годы, он – официально признанный поэт, обласканный советской властью, член Союза Писателей СССР, участник международного конгресса писателей в Париже. Его обожает молодежь, к нему благоволит Иосиф Сталин.

В 1932 году он женится, наконец-то, по любви, на Зинаиде Нейгауз, бывшей жене великого русского пианиста Генриха Нейгауза. Кажется, что Пастернак обрел благополучие. Все закончилось после того, как Пастернак посмел вступиться за репрессированных мужа и сына Анны Ахматовой. Он отправил Сталину в подарок свою новую книгу и записку, в которой выразил надежду на то, что близкие люди великой поэтессы будут освобождены. Но окончательно испортились отношения с советской властью, когда он, в 1937 году, наотрез отказался подписать письмо, в котором творческая интеллигенция якобы одобряла расстрел маршала Тухачевского. Такое ему простить не смогли.

Борис Пастернак уезжает из Москвы на свою дачу в Переделкино. С этого момента начинается еще один важный этап его творчества. Он занимается переводами с английского и немецкого. Именно в этот период появляются первые редакции его гениальных переводов «Гамлета» и других трагедий Шекспира, перевод «Фауста» Гёте, который до сих пор считается непревзойденным. Пастернак продолжает интенсивно работать и во время войны. Он делает переводы, а в 1943 году выходит его сборник «На ранних поездах».

Но главное произведение великого писателя еще впереди. Ему он посвятил десять лет своей жизни, с 1945 по 1955 год. Он продолжает работать над ним, даже перенеся тяжелый инфаркт и будучи полностью отвергнутым официальной советской литературной элитой. Роман «Доктор Живаго» – произведение высшего уровня, которое можно поставить в один ряд с «Божественной комедией» Данте, «Преступлением и наказанием» Достоевского и «Войной и миром» Льва Толстого. Первое издание романа в переводе на английском вышло в Италии, в 1957 году, а второе – год спустя, в Англии. В России же «Доктор Живаго» был под запретом более 30 лет. Только в 1988 году он вышел в журнале «Новый мир».

Борис Пастернак был чужой для советской литературы. Ему не могли простить многое: вольнодумие, талант, независимость. Конечно же, до предела обострило ситуацию и то, что в 1958 году за вклад в русскую лирическую поэзию Борису Пастернаку была присуждена Нобелевская премия, от которой его вынудили отказаться. Это окончательно подорвало здоровье писателя. Он скончался 30 мая 1960 года, на своей любимой даче в Переделкино. Некролог был напечатан только в «Литературной газете», да и был он очень сухой и официальный, совершенно несоответствующий масштабам личности, которую в этот скорбный день потеряла мировая литература.

«Определение поэзии». Что такое поэзия? Одна категория людей воспринимает ее как обычные рифмованные строки, красивые, великолепные, но не несущие в себе никакого глобального смысла, другая видит в поэзии нечто большее, содержащее какую-то умную глубокую мысль. Борис Пастернак не подходил, должно быть, ни под одну из этих категорий. В сборнике стихов 1917 г. с философским названием «Сестра моя – жизнь» (вышел в 1922 г.) он дал свое определение поэзии, совершенно не похожее на сухие энциклопедические термины.

Не каждый сможет понять это стихотворение с первого раза. Ассоциации Пастернака довольно удивительны: он сравнивает поэзию с тем, что, по мнению простого читателя, и рядом стоять не может с литературой. Это и свист, и «щелканье льдинок», и «ночь», и даже «слезы вселенной». Каждая строчка проникнута огромной любовью и полным пониманием своего ремесла. Большое количество метафор в его произведении, употребленных к месту, бросается в глаза с первых же строк. Вообще, выразить словами свое понимание стихотворения очень сложно. «Каждый видит поэзию по-своему» – вот тезис, который пытался доказать поэт. Он не навязывает свое мнение – он им делится. Для него поэзия – это «все, что ночи так важно сыскать на глубоких купаленных доньях».

«Давай ронять слова…» – еще один шедевр Пастернака, его гимн деталям, жизни и любви. Жизнь существует в подробностях, каждое явление есть соединение, связь многих едва заметных восприятию деталей: недаром поэт сравнивает ее с осенней тишиной – может быть, кому-то кажется, что в ней ничего нет, но на самом деле в тишине можно услышать многое (про самого Пастернака говорили, что он слышит, как трава растет). Поэт соединяет вещи, лишь на первый взгляд кажущиеся несоединимыми. Любимому человеку говорят: «Я люблю тебя, люблю твои руки, глаза, улыбку…» Все это – уже детали, и все это – любовь.

«Снег идет». Стихотворение представлено в сборнике «Когда разгуляется». Относится к так называемым «зимним» стихам. Здесь Пастернак благодаря природной метафоре показывает, что зима не прошла бесследно. Со снегом связана жизнь всего окружающего: цветов герани, черной лестницы ступеней, перекрестка поворот, движение небосвода… Природа здесь живая, очеловеченная.

«Доктор Живаго» – итоговое произведение Бориса Леонидовича Пастернака, удостоенного за этот роман в 1958 г. Нобелевской премии по литературе. Роман, явившийся по собственной оценке автора вершинным его достижением, воплотил в себе пронзительно искренний рассказ о нравственном опыте поколения, к которому принадлежал Б. Пастернак, а также глубокие размышления об исторической судьбе страны.

Автор Борис Леонидович Пастернак

Если не работает, попробуйте выключить AdBlock

Вы должны быть зарегистрированы для использования закладок

День рождения: 10.02.1890

Знак зодиака: Тигр, Водолей ♒

Дата смерти: 30.05.1960 (70 лет)

Родился 29 января (10 февраля н.с.) в Москве в семье известного художника. С детства будущего поэта окружали музыка, живопись, литература. Первое творческое пристрастие Пастернака — музыка. Испытав сильное влияние Скрябина, он с тринадцати лет занимался музыкальным сочинительством, изучал теорию композиции, но после шестилетних упорных занятий музыка была оставлена навсегда.

После окончания московской гимназии в 1909 поступил на историко-филологический факультет Московского университета, серьезно увлекся философией. Для усовершенствования философских знаний в 1912 уехал в Германию, где семестр учился в Марбургском университете. Тогда же им была предпринята поездка в Швейцарию и Италию. По возвращении в Москву окончил университет в 1913. Охладев к философии, Пастернак полностью отдается поэтическому искусству, которое стало делом его жизни.

Его первые сборники стихов («Близнец в тучах», 1914; «Поверх барьеров», 1917) отмечены влиянием символизма и футуризма (тогда он входил в группу «Центрифуга»). Высоко ценил Блока, видя в его поэтической системе «ту свободу обращения с жизнью и вещами на свете, без которой не бывает большого искусства».

В 1922 вышла книга стихотворений «Сестра моя — жизнь», сразу выдвинувшая автора в ряд мастеров современного стиха. С этой книги начинается Пастернак как самобытное поэтическое явление.

В 1920-е Пастернак примыкал к литературному объединению «ЛЕФ» (Маяковский, Асеев, О.Брик и др.) больше из-за дружбы с Маяковским, но связи с объединением оказались непрочными и закончились в 1927 разрывом.

В эти годы поэт опубликовал сборник «Темы и вариации» (1923), начал работу над романом в стихах «Спекторский» (1925), в значительной мере автобиографическим. Создал стихотворный цикл «Высокая болезнь», поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт».

В 1928 возник замысел прозаической книги «Охранная грамота», законченной два года спустя. Пастернак назвал это произведение «автобиографическими отрывками о том, как складывались мои представления об искусстве и в чем они коренятся».

В 1931 отправился на Кавказ, в Грузию; кавказские впечатления нашли отражение в стихах, вошедших в цикл «Волны». Этот цикл стал частью книги «Второе рождение», в которой поэт приходит к классической простоте стихотворного языка.

В 1930-е мало создал оригинальных произведений, отдавая основные силы переводу, который с 1934 приобрел регулярный характер и продолжался до конца его жизни (переводы грузинских поэтов, Шекспира, Гёте, Шиллера, Рильке, Верлена и др.).

Накануне войны, в начале 1941, поэт преодолел творческий кризис и вступил в полосу подъема: написал цикл стихов «Переделкино».

В 1943 совершил поездку на фронт, результатом чего явились очерки «В армии», а стихи «Смерть сапера», «Ожившая фреска», «Весна» вошли в книгу «На ранних поездах» (как и цикл «Переделкино), 1943.

Роман «Доктор Живаго» Пастернак писал долгие годы, завершив его в конце 1950-х. За этот роман, опубликованный в 1958 за границей, Пастернак был удостоен Нобелевской премии. Однако на родине этот роман не только не был напечатан, но вызвал резкую критику со стороны официальных властей. Автор был исключен из Союза писателей. (В 1987 это решение было отменено, а в 1988 роман опубликован в журнале «Новый мир».) «Стихотворения Юрия Живаго», завершающие роман, подчеркивают нравственно-философский пафос авторской позиции.

В 1956 — 1959 вышла последняя книга стихотворений Пастернака «Когда разгуляется».

В 1960 поэт умер от тяжелой болезни (рак легких) 30 мая в Переделкино.

Я понял жизни цель (сборник)

Пытаясь всегда и во всем «…дойти до самой сути», Борис Пастернак, черпая творческие силы из раннего детства, доводит свой литературный талант до гениальных высот – будь то проза, поэзия или переводы. В этом сборнике наряду с известными и любимыми произведениями Б.Пастернака (повести «Детство Люверс» и «Охранная грамота», автобиографический очерк «Люди и положения», книги стихотворений «Начальная пора», «Второе рождение», «Темы и вариации», «Стихи Юрия Живаго» и другие, переводы Верлена, Шекспира, Шелли) представлены редко издаваемые произведения – роман в стихах «Спекторский», избранные переводы грузинских романтиков – Табидзе, Бараташвили, Яшвили, Чиковани.

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Я понял жизни цель (сборник) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

В «Охранной грамоте», опыте автобиографии, написанном в двадцатых годах, я разобрал обстоятельства жизни, меня сложившие. К сожалению, книга испорчена ненужною манерностью, общим грехом тех лет. В настоящем очерке я не избегну некоторого пересказа ее, хотя постараюсь не повторяться.

Я родился в Москве 29 января 1890 года по старому стилю в доме Лыжина, против Духовной семинарии, в Оружейном переулке. Необъяснимым образом что-то запомнилось из осенних прогулок с кормилицей по семинарскому парку. Размокшие дорожки под кучами опавших листьев, пруды, насыпные горки и крашеные рогатки семинарии, игры и побоища гогочущих семинаристов на больших переменах.

Прямо напротив ворот семинарии стоял каменный двухэтажный дом с двором для извозчиков и нашею квартирой над воротами, в арке их сводчатого перекрытия.

Ощущения младенчества складывались из элементов испуга и восторга. Сказочностью красок они восходили к двум центральным образам, надо всем господствовавшим и все объединявшим. К образу медвежьих чучел в экипажных заведениях Каретного ряда и к образу добряка великана, сутулого, косматого, глухо басившего книгоиздателя П. П. Кончаловского, к его семье и к рисункам карандашом, пером и тушью Серова, Врубеля, моего отца и братьев Васнецовых, висевшим в комнатах его квартиры.

Околоток был самый подозрительный — Тверские-Ямские, Труба, переулки Цветного. То и дело оттаскивали за руку. Чего-то не надо было знать, что-то не следовало слышать. Но няни и мамки не терпели одиночества, и тогда пестрое общество окружало нас. И в полдень учили конных жандармов на открытом плацу Знаменских казарм.

Из этого общения с нищими и странницами, по соседству с миром отверженных и их историй и истерик на близких бульварах, я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше меня и ради избавления которых от мук ада я должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое.

Когда мне было три года, переехали на казенную квартиру при доме Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой против Почтамта. Квартира помещалась во флигеле внутри двора, вне главного здания.

Главное здание, старинное и красивое, было во многих отношениях замечательно. Пожар двенадцатого года пощадил его. Веком раньше, при Екатерине, дом давал тайное убежище масонской ложе. Боковое закругление на углу Мясницкой и Юшкова переулка заключало полукруглый балкон с колоннами. Вместительная площадка балкона нишею входила в стену и сообщалась с актовым залом Училища. С балкона было видно насквозь продолжение Мясницкой, убегавшей вдаль, к вокзалам.

С этого балкона население дома наблюдало в 1894 году церемониал перенесения праха императора Александра Третьего, а затем, спустя два года, отдельные сцены коронационных торжеств при воцарении Николая Второго.

Стояли учащиеся, преподаватели. Мать держала меня на руках в толпе у перил балкона. Под ногами у нее расступалась пропасть. На дне пропасти посыпанная песком пустая улица замирала в ожидании. Суетились военные, отдавая во всеуслышание громкие приказания, не достигавшие, однако, слуха зрителей наверху, на балконе, точно тишина затаившего дыхание городского люда, оттесненного шпалерами солдат с мостовой к краям тротуаров, поглощала звуки без остатка, как песок воду. Зазвонили уныло, протяжно. Издалека катящаяся и дальше прокатывающаяся волна колыхнулась морем рук к головам. Москва снимала шапки, крестилась. Под отовсюду поднявшийся погребальный перезвон показалась голова нескончаемого шествия, войска, духовенство, лошади в черных попонах с султанами, немыслимой пышности катафалк, герольды в невиданных костюмах иного века. И процессия шла и шла, и фасады домов были затянуты целыми полосами крепа и обиты черным, и потупленно висели траурные флаги.

Дух помпы был неотделим от Училища. Оно состояло в ведении министерства императорского двора. Великий князь Сергий Александрович был его попечителем, посещал его акты и выставки. Великий князь был худ и долговяз. Прикрывая шапками альбомы, отец и Серов рисовали карикатуры на него на вечерах у Голицыных и Якунчиковых, где он присутствовал.

Во дворе, против калитки в небольшой сад с очень старыми деревьями, среди надворных построек, служб и сараев возвышался флигель. В подвале внизу отпускали горячие завтраки учащимся. На лестнице стоял вечный чад пирожков на сале и жареных котлет. На следующей площадке была дверь в нашу квартиру. Этажом выше жил письмоводитель Училища.

Вот что я прочел пятьдесят лет спустя, совсем недавно, в позднейшее советское время, в книге Н. С. Родионова «Москва в жизни и творчестве Л. Н. Толстого», на странице 125-й, под 1894 годом:

«23 ноября Толстой с дочерьми ездил к художнику Л. О. Пастернаку в дом Училища живописи, ваяния и зодчества, где Пастернак был директором, на концерт, в котором принимали участие жена Пастернака и профессора Консерватории скрипач И. В. Гржимали и виолончелист А. А. Брандуков».

Тут все верно, кроме небольшой ошибки. Директором Училища был князь Львов, а не отец.

Записанную Родионовым ночь я прекрасно помню. Посреди нее я проснулся от сладкой, щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть трио доиграли до конца, меня услышали. Занавеска, за которой я лежал и которая разделяла комнату надвое, раздвинулась. Показалась мать, склонилась надо мной и быстро меня успокоила. Наверное, меня вынесли к гостям, или, может быть, сквозь раму открытой двери я увидел гостиную. Она полна была табачного дыма. Мигали ресницами свечи, точно он ел им глаза. Они ярко освещали красное лакированное дерево скрипки и виолончели. Чернел рояль. Чернели сюртуки мужчин. Дамы до плеч высовывались из платьев, как именинные цветы из цветочных корзин. С кольцами дыма сливались седины двух или трех стариков. Одного я потом хорошо знал и часто видел. Это был художник Н.Н. Ге. Образ другого, как у большинства, прошел через всю мою жизнь, в особенности потому, что отец иллюстрировал его, ездил к нему, почитал его и что его духом проникнут был весь наш дом. Это был Лев Николаевич.

Отчего же я плакал так и так памятно мне мое страдание? К звуку фортепиано в доме я привык, на нем артистически играла моя мать. Голос рояля казался мне неотъемлемой принадлежностью самой музыки. Тембры струнных, особенно в камерном соединении, были мне непривычны и встревожили, как действительные, в форточку снаружи донесшиеся зовы на помощь и вести о несчастьи.

То была, кажется, зима двух кончин — смерти Антона Рубинштейна и Чайковского. Вероятно, играли знаменитое трио последнего.

Эта ночь межевою вехой пролегла между беспамятностью младенчества и моим дальнейшим детством. С нее пришла в действие моя память и заработало сознание, отныне без больших перерывов и провалов, как у взрослого.

Весной в залах Училища открывались выставки передвижников. Выставку привозили зимой из Петербурга. Картины в ящиках ставили в сараи, которые линиею тянулись за нашим домом, против наших окон. Перед Пасхой ящики выносили во двор и распаковывали под открытым небом перед дверьми сараев. Служащие Училища вскрывали ящики, отвинчивали картины в тяжелых рамах от ящичных низов и крышек и по двое на руках проносили через двор на выставку. Примостясь на подоконниках, мы жадно за ними следили. Так прошли перед нашими глазами знаменитейшие полотна Репина, Мясоедова, Маковского, Сурикова и Поленова, добрая половина картинных запасов нынешних галерей и государственных хранений.

Близкие отцу художники и он сам выставлялись у передвижников только вначале и недолго. Скоро Серов, Левитан, Коровин, Врубель, Иванов, отец и другие составили более молодое объединение «Союз русских художников».

В конце девяностых годов в Москву приехал всю жизнь проведший в Италии скульптор Павел Трубецкой. Ему предоставили новую мастерскую с верхним светом, пристроив ее снаружи к стене нашего дома и захватив пристройкою окно нашей кухни. Прежде окно смотрело во двор, а теперь стало выходить в скульптурную мастерскую Трубецкого. Из кухни мы наблюдали его лепку и работу его формовщика Робекки, а также его модели, от позировавших ему маленьких детей и балерин до парных карет и казаков верхами, свободно въезжавших в широкие двери высокой мастерской.

Из той же кухни производилась отправка в Петербург замечательных отцовских иллюстраций к толстовскому «Воскресению». Роман по мере окончательной отделки глава за главой печатался в журнале «Нива», у петербургского издателя Маркса. Работа была лихорадочная. Я помню отцову спешку. Номера журнала выходили регулярно, без опоздания. Надо было поспеть к сроку каждого.

Толстой задерживал корректуры и в них все переделывал. Возникала опасность, что рисунки к начальному тексту разойдутся с его последующими изменениями. Но отец делал зарисовки там же, откуда писатель черпал свои наблюдения, — в суде, пересыльной тюрьме, в деревне, на железной дороге. От опасности отступлений спасал запас живых подробностей, общность реалистического смысла.

Рисунки ввиду спешности отправляли с оказией. К делу привлечена была кондукторская бригада курьерских поездов Николаевской железной дороги. Детское воображение поражал вид кондуктора в форменной железнодорожной шинели, стоявшего в ожидании на пороге кухни, как на перроне у вагонной дверцы отправляемого поезда.

На плите варился столярный клей. Рисунки второпях протирали, сушили фиксативом, наклеивали на картон, заворачивали, завязывали. Готовые пакеты запечатывали сургучом и сдавали кондуктору.

Два первых десятилетия моей жизни сильно отличаются одно от другого. В девяностых годах Москва еще сохраняла свой старый облик живописного до сказочности захолустья с легендарными чертами третьего Рима или былинного стольного града и всем великолепием своих знаменитых сорока сороков. Были в силе старые обычаи. Осенью в Юшковом переулке, куда выходил двор Училища, во дворе церкви Флора и Лавра, считавшихся покровителями коневодства, производилось освящение лошадей, и ими, вместе с приводившими их на освящение кучерами и конюхами, наводнялся весь переулок до ворот Училища, как в конную ярмарку.

С наступлением нового века на моей детской памяти мановением волшебного жезла все преобразилось. Москву охватило деловое неистовство первых мировых столиц. Бурно стали строить высокие доходные дома на предпринимательских началах быстрой прибыли. На всех улицах к небу поднялись незаметно выросшие кирпичные гиганты. Вместе с ними, обгоняя Петербург, Москва дала начало новому русскому искусству — искусству большого города, молодому, современному, свежему.

Горячка девяностых годов отразилась и на Училище. Казенных ассигнований не хватало на его содержание. Поручили дельцам изыскание денежных средств для пополнения бюджета. Решено было возводить на земле Училища многоэтажные жилые корпуса для сдачи квартир внаем, а посередине владения, на месте прежнего сада, выстроить стеклянные выставочные помещения для сдачи в аренду. В конце девяностых годов стали сносить дворовые флигеля и сараи. На месте выкорчеванного сада вырыли глубокие котлованы. Котлованы наполнялись водою. В них, как в прудах, плавали утонувшие крысы, с земли в них прыгали и ныряли лягушки. Наш флигель тоже предназначен был на слом.

Зимой нам оборудовали новую квартиру из двух или трех классных комнат и аудиторий в главном здании. Мы в нее перебрались в 1901 году. Так как квартиру перекраивали из помещений, из которых одно было круглое, а другое еще более прихотливой формы, то в новом жилище, в котором мы прожили десять лет, были чулан и ванна с площадью в виде полумесяца, овальная кухня и столовая со входящим в нее полукруглым выемом. За дверью всегда слышался заглушенный гул училищных мастерских и коридоров, а из крайней, пограничной комнаты можно было слушать лекции по устройству отопления профессора Чаплыгина в архитектурном классе.

Предшествующие годы, еще на старой квартире, со мной занимались дошкольным обучением то мать, то какой-нибудь приглашенный частный преподаватель. Одно время меня готовили в Петропавловскую гимназию, и я проходил все предметы начальной программы по-немецки.

Из этих наставников, которых я вспоминаю с благодарностью, назову первую свою учительницу Екатерину Ивановну Боратынскую, детскую писательницу и переводчицу литературы для юношества с английского. Она обучала меня грамоте, начаткам арифметики и французскому с самых азов, с того, как сидеть на стуле и держать ручку с пером в руке. Меня водили к ней на урок в занимаемый ею номер меблированных комнат. В номере было темно. Он снизу доверху был набит книгами. В нем пахло чистотой, строгостью, кипяченым молоком и жженым кофе. За окном, покрытым кружевной вязаной занавеской, шел, напоминая петли вязанья, грязноватый, серо-кремовый снег. Он отвлекал меня, и я отвечал Екатерине Ивановне, разговаривавшей со мной по-французски, невпопад. По окончании урока Екатерина Ивановна вытирала перо изнанкой кофты и, дождавшись, когда за мной зайдут, отпускала меня.

В 1901 году я поступил во второй класс Московской пятой гимназии, оставшейся классической после реформы Ванновского и сверх введенного в курс естествознания и других новых предметов сохранившей в программе древнегреческий.

Весной 1903 года отец снял дачу в Оболенском, близ Малоярославца, по Брянской, ныне — Киевской, железной дороге. Дачным соседом нашим оказался Скрябин. Мы и Скрябины тогда еще не были знакомы домами.

Дачи стояли на бугре вдоль лесной опушки, в отдалении друг от друга. На дачу приехали, как водится, рано утром. Солнце дробилось в лесной листве, низко свешивавшейся над домом. Расшивали и пороли рогожные тюки. Из них тащили спальные принадлежности, запасы провизии, вынимали сковороды, ведра. Я убежал в лес.

Боже и Господи сил, чем он в то утро был полон! Его по всем направлениям пронизывало солнце, лесная движущаяся тень то так, то сяк все время поправляла на нем шапку, на его подымающихся и опускающихся ветвях птицы заливались тем всегда неожиданным чириканьем, к которому никогда нельзя привыкнуть, которое поначалу порывисто громко, а потом постепенно затихает и которое горячей и частой своей настойчивостью похоже на деревья вдаль уходящей чащи. И совершенно так же, как чередовались в лесу свет и тень и перелетали с ветки на ветку и пели птицы, носились и раскатывались по нему куски и отрывки Третьей симфонии или Божественной поэмы, которую в фортепианном выражении сочиняли на соседней даче.

Боже, что это была за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений. Ее всю переполняло содержание, до безумия разработанное и новое, как нов был жизнью и свежестью дышавший лес, одетый в то утро, не правда ли, весенней листвой 1903-го, а не 1803 года. И как не было в этом лесу ни одного листика из гофрированной бумаги или крашеной жести, так не было в симфонии ничего ложно глубокого, риторически почтенного, «как у Бетховена», «как у Глинки», «как у Ивана Ивановича», «как у княгини Марьи Алексеевны», но трагическая сила сочиняемого торжественно показывала язык всему одряхлело признанному и величественно тупому и была смела до сумасшествия, до мальчишества, шаловливо стихийная и свободная, как падший ангел.

Предполагалось, что сочинявший такую музыку человек понимает, кто он такой, и после работы бывает просветленно ясен и отдохновенно спокоен, как Бог, в день седьмый почивший от дел своих. Таким он и оказался.

Он часто гулял с отцом по Варшавскому шоссе, прорезавшему местность. Иногда я сопровождал их. Скрябин любил, разбежавшись, продолжать бег как бы силою инерции вприпрыжку, как скользит по воде пущенный рикошетом камень, точно немногого недоставало, и он отделился бы от земли и поплыл бы по воздуху. Он вообще воспитывал в себе разные виды одухотворенной легкости и неотягощенного движения на грани полета. К явлениям этого рода надо отнести его чарующее изящество, светскость, с какой он избегал в обществе серьезности и старался казаться пустым и поверхностным. Тем поразительнее были его парадоксы на прогулках в Оболенском.

Он спорил с отцом о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедовал сверхчеловека, аморализм, ницшеанство. В одном они были согласны — во взглядах на сущность и задачи мастерства. Во всем остальном расходились.

Мне было двенадцать лет. Половины их споров я не понимал. Но Скрябин покорял меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия. Не вникая в суть его мнений, я был на его стороне. Скоро он на шесть лет уехал в Швейцарию.

В ту осень возвращение наше в город было задержано несчастным случаем со мной. Отец задумал картину «В ночное». На ней изображались девушки из села Бочарова, на закате верхом во весь опор гнавшие табун в болотистые луга под нашим холмом. Увязавшись однажды за ними, я на прыжке через широкий ручей свалился с разомчавшейся лошади и сломал себе ногу, сросшуюся с укорочением, что освобождало меня впоследствии от военной службы при всех призывах.

Я уже и раньше, до лета в Оболенском, немного бренчал на рояле и с грехом пополам подбирал что-то свое. Теперь, под влиянием обожания, которое я питал к Скрябину, тяга к импровизациям и сочинительству разгорелась у меня до страсти. С этой осени я шесть следующих лет, все гимназические годы, отдал основательному изучению теории композиции, сперва под наблюдением тогдашнего теоретика музыки и критика, благороднейшего Ю. Д. Энгеля, а потом под руководством профессора Р. М. Глиэра.

Никто не сомневался в моей будущности. Судьба моя была решена, путь правильно избран. Меня прочили в музыканты, мне все прощали ради музыки, все виды неблагодарного свинства по отношению к старшим, которым я в подметки не годился, упрямство, непослушание, небрежности и странности поведения. Даже в гимназии, когда на уроках греческого или математики меня накрывали за решением задач по фуге и контрапункту в разложенной на парте нотной тетради и, спрошенный с места, я стоял как пень и не знал, что ответить, товарищи всем классом выгораживали меня и учителя мне все спускали. И, несмотря на это, я оставил музыку.

Я ее оставил, когда был вправе ликовать и все кругом меня поздравляли. Бог и кумир мой вернулся из Швейцарии с «Экстазом» и своими последними произведениями. Москва праздновала его победы и возвращение. В разгаре его торжеств я осмелился явиться к нему и сыграл ему свои сочинения. Прием превзошел мои ожидания. Скрябин выслушал, поддержал, окрылил, благословил меня.

Но никто не знал о тайной беде моей, и скажи я о ней, никто бы мне не поверил. При успешно подвинувшемся сочинительстве я был беспомощен в отношении практическом. Я едва играл на рояле и даже ноты разбирал недостаточно бегло, почти по складам. Этот разрыв между ничем не облегченной новой музыкальной мыслью и ее отставшей технической опорой превращал подарок природы, который мог бы служить источником радости, в предмет постоянной муки, которой я в конце концов не вынес.

Как возможно было такое несоответствие? В основе его лежало нечто недолжное, взывавшее к отплате, непозволительная отроческая заносчивость, нигилистическое пренебрежение недоучки ко всему казавшемуся наживным и достижимым. Я презирал все нетворческое, ремесленное, имея дерзость думать, что в этих вещах разбираюсь. В настоящей жизни, полагал я, все должно быть чудом, предназначением свыше, ничего умышленного, намеренного, никакого своеволия.

Это была оборотная сторона скрябинского влияния, в остальном ставшего для меня решающим. Его эгоцентризм был уместен и оправдан только в его случае. Семена его воззрений, по-детски превратно понятых, упали на благодарную почву.

Я и без того с малых лет был склонен к мистике и суеверию и охвачен тягой к провиденциальному. Чуть ли не с родионовской ночи я верил в существование высшего героического мира, которому надо служить восхищенно, хотя он приносит страдания. Сколько раз в шесть, семь, восемь лет я был близок к самоубийству!

Я подозревал вокруг себя всевозможные тайны и обманы. Не было бессмыслицы, в которую бы я не поверил. То на заре жизни, когда только и мыслимы такие нелепости, может быть, по воспоминаниям о первых сарафанчиках, в которые меня наряжали еще раньше, мне мерещилось, что когда-то в прежние времена я был девочкой и что эту более обаятельную и прелестную сущность надо вернуть, перетягиваясь поясом до обморока. То я воображал, что я не сын своих родителей, а найденный и усыновленный ими приемыш.

В моих несчастиях с музыкой также были виноваты не прямые, мнимые причины, гадания на случайностях, ожидание знаков и указаний свыше. У меня не было абсолютного слуха, способности угадывать высоту любой произвольно взятой ноты, умения, мне в моей работе совершенно ненужного. Отсутствие этого свойства печалило и унижало меня, в нем я видел доказательство того, что моя музыка неугодна судьбе и небу. Под таким множеством ударов я поникал душой, у меня опускались руки.

Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным. Некоторое время привычка к фортепианному фантазированию оставалась у меня в виде постепенно пропадающего навыка. Но потом я решил проводить свое воздержание круче, перестал прикасаться к роялю, не ходил на концерты, избегал встреч с музыкантами.

Скрябинские рассуждения о сверхчеловеке были исконной русской тягой к чрезвычайности. Действительно, не только музыке надо быть сверхмузыкой, чтобы что-то значить, но и все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою. Человек, деятельность человека должны заключать элемент бесконечности, придающий явлению определенность, характер.

Ввиду моей нынешней отсталости от музыки и моих отмерших и совершенно истлевших связей с ней, Скрябиным моих воспоминаний, Скрябиным, которым я жил и питался, как хлебом насущным, остался Скрябин среднего периода, приблизительно от третьей сонаты до пятой.

Гармонические зарницы Прометея и его последних произведений кажутся мне только свидетельствами его гения, а не повседневною пищею для души, а в этих свидетельствах я не нуждаюсь, потому что поверил ему без доказательства.

Люди, рано умиравшие, Андрей Белый, Хлебников и некоторые другие, перед смертью углублялись в поиски новых средств выражения, в мечту о новом языке, нашаривали, нащупывали его слоги, его гласные и согласные.

Я никогда не понимал этих розысков. По-моему, самые поразительные открытия производились, когда переполнявшее художника содержание не давало ему времени задуматься и второпях он говорил свое новое слово на старом языке, не разобрав, стар он или нов.

Так на старом моцартовско-фильдовском языке Шопен сказал столько ошеломляюще нового в музыке, что оно стало вторым ее началом.

Так Скрябин почти средствами предшественников обновил ощущение музыки до основания в самом начале своего поприща. Уже в этюдах восьмого опуса или в прелюдиях одиннадцатого все современно, все полно внутренними, доступными музыке соответствиями с миром внешним, окружающим, с тем, как жили тогда, думали, чувствовали, путешествовали, одевались.

Мелодии этих произведений вступают так, как тотчас же начинают течь у вас слезы, от уголков глаз по щекам, к уголкам рта. Мелодии, смешиваясь со слезами, текут прямо по вашему нерву к сердцу, и вы плачете не оттого, что вам печально, а оттого, что путь к вам вовнутрь угадан так верно и проницательно.

Вдруг в течение мелодии врывается ответ или возражение ей в другом, более высоком и женском голосе и другом, более простом и разговорном тоне. Нечаянное препирательство, мгновенно улаживаемое несогласье. И нота потрясающей естественности вносится в произведение, той естественности, которою в творчестве все решается.

Вещами общеизвестными, ходовыми истинами полно искусство. Хотя пользование ими всем открыто, общеизвестные правила долго ждут и не находят применения. Общеизвестной истине должно выпасть редкое, раз в сто лет улыбающееся счастье, и тогда она находит приложение. Таким счастьем был Скрябин. Как Достоевский не романист только и как Блок не только поэт, так Скрябин не только композитор, но повод для вечных поздравлений, олицетворенное торжество и праздник русской культуры.

В ответ на выступления студенчества после манифеста 17 октября буйствовавший охотнорядский сброд громил высшие учебные заведения, университет, Техническое училище. Училищу живописи тоже грозило нападение. На площадках парадной лестницы по распоряжению директора были заготовлены кучи булыжника и ввинчены шланги в пожарные краны для встречи погромщиков.

В Училище заворачивали демонстранты из мимо идущих уличных шествий, устраивали митинги в актовом зале, завладевали помещениями, выходили на балкон, произносили сверху речи оставшимся на улице. Студенты Училища входили в боевые организации, в здании ночью дежурила своя дружина.

В бумагах отца остались наброски: в агитаторшу, говорившую с балкона, снизу стреляют налетевшие на толпу драгуны. Ее ранят, она продолжает говорить, хватаясь за колонну, чтобы не упасть.

В конце 1905 года в Москву, охваченную всеобщей забастовкой, приехал Горький. Стояли морозные ночи. Москва, погруженная во мрак, освещалась кострами. По ней, повизгивая, летали шальные пули, и бешено носились конные казачьи патрули по бесшумному, пешеходами не топтанному, девственному снегу.

Отец виделся с Горьким по делам журналов политической сатиры — «Бича», «Жупела» и других, куда тот его приглашал.

Вероятно, тогда или позже, после годичного пребывания с родителями в Берлине, я увидел первые в моей жизни строки Блока. Я не помню, что это было такое, «Вербочки» или из «Детского», посвященного Олениной д’Альгейм, или что-нибудь революционное, городское, но свое впечатление помню так отчетливо, что могу его восстановить и берусь описать.

Что такое литература в ходовом, распространеннейшем смысле слова? Это мир красноречия, общих мест, закругленных фраз и почтенных имен, в молодости наблюдавших жизнь, а по достижении известности перешедших к абстракциям, перепевам, рассудительности. И когда в этом царстве установившейся и только потому незамечаемой неестественности кто-нибудь откроет рот не из склонности к изящной словесности, а потому, что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление переворота, точно распахиваются двери и в них проникает шум идущей снаружи жизни, точно не человек сообщает о том, что делается в городе, а сам город устами человека заявляет о себе. Так было и с Блоком. Таково было его одинокое, по-детски неиспорченное слово, такова сила его действия.

Бумага содержала некоторую новость. Казалось, что новость сама без спроса расположилась на печатном листе, а стихотворения никто не писал и не сочинял. Казалось, страницу покрывают не стихи о ветре и лужах, фонарях и звездах, но фонари и лужи сами гонят по поверхности журнала свою ветреную рябь, сами оставили в нем сырые, могучие воздействующие следы.

С Блоком прошли и провели свою молодость я и часть моих сверстников, о которых речь будет ниже. У Блока было все, что создает великого поэта, — огонь, нежность, проникновение, свой образ мира, свой дар особого, все претворяющего прикосновения, своя сдержанная, скрадывающаяся, вобравшая в себя судьба. Из этих качеств и еще многих других остановлюсь на одной стороне, может быть, наложившей на меня наибольший отпечаток и потому кажущейся мне преимущественной, — на блоковской стремительности, на его блуждающей пристальности, на беглости его наблюдений.