Фибролипоматоз поджелудочной железы что это такое лечение

Фиброз поджелудочной железы

Фиброз поджелудочной железы – это диффузное пери- и интралобулярное замещение здоровой функционирующей ткани поджелудочной железы соединительнотканными очагами. Основными симптомами являются выраженная экзокринная (нарушение пищеварения, снижение веса, диарея) и эндокринная недостаточность органа (нарушение углеводного обмена). Диагностика включает проведение лабораторных исследований, УЗИ поджелудочной железы, КТ, биопсии. Лечение направлено на коррекцию внешнесекреторной недостаточности (ферментные препараты), гипергликемии. Прогноз неблагоприятный: полное излечение невозможно, при адекватной терапии достижима компенсация панкреатической недостаточности.

МКБ-10

Общие сведения

Фиброз поджелудочной железы – клинико-морфологическая форма хронического воспалительного процесса панкреас, являющаяся исходом, завершающим этапом течения основного заболевания. Распространенность фиброза поджелудочной железы неуклонно растет в связи с увеличивающейся частотой острых и хронических панкреатитов; данная патология диагностируется более чем у 40% пациентов с заболеваниями панкреас.

При злоупотреблении спиртными напитками полное замещение паренхимы поджелудочной железы фиброзной тканью развивается в течение 15-20 лет, что приводит к инвалидизации и летальному исходу. Росту заболеваемости способствует неэффективное лечение основной патологии, несоблюдение пациентами рекомендаций, зачастую – продолжение алкоголизации. Лечением фиброза поджелудочной железы занимаются специалисты в области клинической гастроэнтерологии, терапии, хирургии.

Причины

Основной причиной развития фиброза поджелудочной железы является хронический панкреатит. Специалистами доказано, что очаги замещения функционирующих элементов соединительной тканью формируются в периоды обострения воспаления, и их распространенность зависит от стажа заболевания.

Фиброз поджелудочной железы также может развиваться при заболеваниях, сопровождающихся повышением давления в протоковой системе панкреас (при патологии желчевыводящих путей и желчного пузыря): панкреатическая гипертензия приводит к нарушению целостности протоков, повреждению паренхимы, воспалению. К редким причинам фиброза поджелудочной железы относят гиперлипидемию, муковисцидоз, воздействие токсических веществ (в том числе лекарственных препаратов: гипотиазида, ацетилсалициловой кислоты и других), травмы.

Факторы риска

К рецидивированию основной патологии и прогрессированию фиброза поджелудочной железы чаще всего приводит:

Патогенез

Независимо от провоцирующих факторов, фиброз поджелудочной железы является следствием аутолиза ее паренхимы при активации протеолитических ферментов, отека, некроза и инфильтрации. Патогенез заболевания при воздействии алкоголя имеет особенности: в результате алкогольного повреждения снижается содержание в панкреатическом соке бикарбонатов и повышается уровень белка, вследствие чего белковые преципитаты в виде пробок обтурируют мелкие протоки, создавая условия для формирования фиброза поджелудочной железы.

Симптомы

Клиническая картина фиброза поджелудочной железы определяется внешнесекреторной недостаточностью (снижением секреции ферментов, бикарбонатов и уменьшением объема панкреатического сока) и нарушением углеводного обмена. Объем продуцируемых ферментов снижается на 80-90% и более, поэтому симптомы экзокринной недостаточности при фиброзе поджелудочной железы выражены существенно: снижается масса тела, имеет место диарея до восьми раз в сутки (при приеме ферментных препаратов и соблюдении пациентом диеты данный признак может быть менее выраженным или даже отсутствовать), стеаторея.

Вследствие нарушения секреции бикарбонатов снижается интрадуоденальный уровень рН, что приводит к активации цАМФ клеток кишечной стенки и секреторной диарее: наблюдается водянистый стул. Снижение массы тела вызвано не только нарушением переваривания пищи и ее всасывания в кишечнике, но и ограничением ее объема при болевом синдроме.

Осложнения

Длительная стеаторея при фиброзе поджелудочной железы приводит к дефициту жирорастворимых витаминов (К, А, Е, D), что проявляется нарушением адаптации зрения в условиях темноты, повышенной кровоточивостью, развитием остеопороза. У подавляющего большинства пациентов имеет место нарушение углеводного обмена, а у двух третей – признаки сахарного диабета (сухость во рту, жажда, общая слабость, кожный зуд, сонливость). Поскольку фиброзные изменения затрагивают все клетки островкового аппарата железы, снижается секреция и инсулина, и глюкагона. Диабет при фиброзе поджелудочной железы редко сопровождается гипогликемическими состояниями, кетоацидозом, ангиопатией.

Диагностика

Консультация гастроэнтеролога при фиброзе поджелудочной железы позволяет выявить некоторые объективные признаки патологии: дистрофические изменения (вплоть до кахексии), сухость кожи, языка, цианоз, покраснение лица, атрофию подкожной клетчатки в области проекции панкреас. Поджелудочная железа пальпируется в виде плотного тяжа. Лабораторно-инструментальная диагностика:

Лечение фиброза поджелудочной железы

Лечение фиброза поджелудочной железы направлено на восполнение внешне- и внутрисекреторной недостаточности. Назначается диета № 5п, включающая стимулирующие секрецию ферментов блюда, продукты с высоким содержанием белка. Ограничиваются легкоусвояемые углеводы. При выраженной кахексии питание парентеральное. Этиотропное лечение заключается в устранении причин патологии (исключение употребления алкоголя, проведение холецистэктомии при желчнокаменной болезни, хирургическое лечение папиллостеноза и т. д.).

С целью замещения экзокринной недостаточности назначаются ферментные препараты: панкреатин, липаза и другие. При абсолютной недостаточности поджелудочной железы данные препараты применяются постоянно в максимальных дозировках. Критериями эффективности заместительной терапии являются прекращение снижения массы тела, снижение диспепсических явлений, устранение диареи. Коррекция нарушений углеводного обмена проводится пероральными сахароснижающими препаратами; крайне редко требуется инсулинотерапия. Вне эпизодов обострения основного заболевания показано санаторно-курортное лечение.

При выраженном болевом синдроме, неэффективности консервативной терапии, стремительном снижении веса, частых рецидивах панкреатита проводится хирургическое лечение фиброза (резекция поджелудочной железы в различных объемах).

Прогноз и профилактика

Прогноз при фиброзе поджелудочной железы определяется объемом функционирующей ткани, а также соблюдением пациентом рекомендованного лечения. При полном пожизненном отказе от алкоголя, правильном применении ферментных препаратов возможно длительное течение заболевания без существенного прогрессирования. Однако не существует методов, позволяющих устранить фиброз.

Профилактика патологии заключается в отказе от алкоголя, своевременном лечении заболеваний, которые могут стать причиной фиброза поджелудочной железы. Пациенты с диагностированным фиброзом подлежат диспансеризации. Дважды в год необходимо профилактическое обследование с оценкой наличия или отсутствия прогрессирования и проведением коррекции терапии (при необходимости).

Доброкачественные опухоли поджелудочной железы

Введение

Подробнее о строении и функциях поджелудочной железы см. в материале «Панкреатит»

Прежде всего, вспомним основные различия между доброкачественными и злокачественными, раковыми опухолями. Доброкачественные неоплазии (новообразования) и гиперплазии (разрастания) сохраняют определенное гистологическое сродство с тканью, в которой начинается аномальный рост; увеличиваются в размерах сравнительно медленно, иногда десятками лет; не обнаруживают тенденций к метастазированию и прорастанию в окружающие ткани; в большинстве случаев рост доброкачественной опухоли не сопровождается неоваскуляризацией (образованием собственной системы кровоснабжения). Злокачественные неоплазии, соответственно, характеризуются противоположным набором свойств.

К сожалению, в гастроэнтерологической, эндокринологической, онкологической практике рак поджелудочной железы встречается на порядки чаще, чем доброкачественные опухоли той же локализации; в общем объеме учитываемой онкопатологии поджелудочной железы доля доброкачественных неоплазий не превышает одной десятой процента (по другим оценкам, еще меньше). Однако такие опухоли составляют значимую проблему, – не только потому, что наблюдаются достаточно редко, но и вследствие весьма своеобразной, в некоторых случаях, симптоматики (см. ниже), что в совокупности может приводить к диагностическим затруднениям и ошибкам.

Причины

Этиопатогенез доброкачественных панкреатических неоплазий на сегодняшний день неизвестен. Насколько можно судить по имеющейся статистике, от пола заболеваемость не зависит. Подтвержденными факторами риска выступают табакокурение и систематическое употребление спиртосодержащих напитков; наличие хронического панкреатита и метаболических расстройств; увлечение жирными, пряными, острыми блюдами с преобладанием мяса и дефицитом богатой витаминами растительной пищи; иррегулярность питания; вредоносные экологические факторы.

Активно изучается степень значимости наследственного фактора в структуре возможных причин и провокаторов.

Симптоматика

Поджелудочная железа относится к железам смешанной секреции. Экзокринные ткани находятся в области более объемной головки, прилегающей к двенадцатиперстной кишке, – куда через специальные протоки и выводятся панкреатические пищеварительные ферменты. Эндокринные островки Лангерганса сосредоточены преимущественно в хвостовой части железы; поджелудочная железа секретирует в системный кровоток инсулин, глюкагон, грелин, панкреатический пептид, соматостатин, гастрин и, возможно, некоторые другие биоактивные вещества-регуляторы. В целом, этот орган играет одну из ключевых ролей в жизнедеятельности организма и выполняет множество функций, любая из которых может пострадать в зависимости от локализации и характера неоплазии.

Опухоли в экзокринных отделах, вспомогательных тканях или строме (ткани-каркасе для функциональных клеток) обычно развиваются бессимптомно, – по крайней мере, до тех пор, пока не достигнут достаточно больших размеров и не начнут оказывать ощутимое, а иногда и весьма болезненное механическое давление на смежные структуры и органы. К такого рода неоплазиям относятся гемангиомы, липомы, невриномы, лейомиомы, фибромы, – растущие, соответственно, из сосудистых стенок, жировой ткани, оболочек нейронов, мышечных волокон, соединительной ткани.

Крупная (свыше пяти сантиметров) доброкачественная опухоль поджелудочной железы может вызывать неспецифические боли опоясывающего или иррадиирующего характера; в редких случаях механическое сдавление желчевыводящих протоков или других просветов ЖКТ может стать причиной желтушности, диспепсии или даже кишечной непроходимости.

Иная картина наблюдается в тех случаях, когда доброкачественная опухоль развивается в эндокринных структурах железы и вырабатывает гормоны. Такая гормонпродуцирующая нейроэндокринная неоплазия называется в зависимости от того, какие именно клетки составляют ее основу и какой гормон они секретируют. В частности, встречаются инсуломы, глюкагономы, гастриномы и пр. Около трех четвертей всех подобных случаев приходится на инсуломы и сопровождается повышенной секрецией инсулина, – что вызывает каскадный гормональный дисбаланс с преобладающей симптоматикой гипогликемии: гипергидроз, тотальная слабость, тахикардия, эмоциональная неустойчивость, раздражительность, чувства голода, тревоги, страха. Для пациентов с такими опухолями характерно быстрое «беспричинное» нарастание массы тела. В наиболее тяжелых случаях гипогликемия может вылиться в коматозное состояние.

Соответственно, при глюкагономе наблюдается обратная, гипергликемическая симптоматика: больные худеют, на шелушащейся коже появляется эритематозная сыпь, воспаляются слизистые, – в целом, развивается клиника сахарного диабета.

Гастриномы форсируют секреторную активность желудка и характеризуются терапевтически резистентными изъязвлениями тонкого кишечника, болевым синдромом, диспепсией, нарушениями кишечной перистальтики и всасывающей функции.

Диагностика

Бессимптомные опухоли поджелудочной железы обычно обнаруживаются случайно (например, при профилактическом УЗИ органов брюшной полости) и требуют уточняющей диагностики. Гормонпродуцирующие неоплазии, как показано выше, могут вызывать весьма специфические симптомокомплексы, что зачастую становится поводом для консультаций у различных профильных специалистов, прежде чем будет идентифицирована истинная причина.

Обязательно назначаются клинический и биохимический анализы крови, анализ на онкомаркеры, анализ концентрации гормонов и т.д.

Из инструментальных методов наиболее информативны томографические исследования (КТ и МРТ). Ультразвуковое исследование безопасней, но и разрешающая способность существенно ниже, что делает УЗИ практически бесполезным в диагностике опухолей малого или микроскопического размера. В некоторых случаях назначается сцинтиграфия или ангиография, ЭРХПГ (эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография), диагностическая лапароскопия. В целях дифференциации со злокачественной аденокарциномой может быть отобран биоптат для гистологического анализа.

Лечение

Случайно обнаруженная небольшая доброкачественная опухоль поджелудочной железы может и не потребовать никакого медицинского вмешательства, – если она не является гормонпродуцирующей и растет очень медленно, не вызывая ни субъективного дискомфорта, ни физиологических расстройств. В этих случаях ограничиваются периодическим наблюдением и визуальным контролем (УЗИ или томография). Злокачественное перерождение (малигнизация) для таких новообразований является скорее исключением, чем распространенной тенденцией.

В более сложных и тяжелых ситуациях (например, множественные гормонально активные неоплазии, крупные опухоли с механическим нарушением циркуляции желчи и ферментов, угроза малигнизации) производится то или иное хирургическое вмешательство: частичная резекция поджелудочной железы (в отдельных случаях – вместе с двенадцатиперстной кишкой), вылущивание опухоли (энуклеация), селективная эмболизация, деструкция с помощью киберножа и т.д. Если операция по каким-либо причинам противопоказана, подбирается и назначается паллиативное лечение с целью поддержания нормального гормонального и ферментного баланса.

Прогноз, как правило, благоприятный.

Другие уточненные болезни поджелудочной железы (K86.8)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

К данной подрубрике отнесены состояния, различающиеся как по морфологическим признакам, так и по этиологии и патогенезу. Чаще всего они связаны с острым или хроническим панкреатитом (включая алкогольный хронический панкреатит), но не ограничиваются ими.

* Образный термин, введенный в 1887 г. по визуальной аналогии поражения поджелудочной железы с циррозом печени.

** Термин «панкреатонекроз» является скорее патологоанатомическим, нежели клиническим, ввиду чего использовать его в качестве клинического диагноза не совсем верно. Под термином «тотально-субтотальный панкреонекроз» понимается деструкция поджелудочной железы с поражением всех отделов (головка, тело, хвост). Абсолютно тотальный панкреонекроз не встречается.

Этиология и патогенез

Атрофия поджелудочной железы является следствием (стадией) хронического панкреатита (в том числе обструктивного, некалькулезного и калькулезного хронического панкреатита). Атрофия может сочетаться с фиброзом ПЖ.

Также атрофия или фиброз ПЖ могут возникать вследствие следующих причин:

— атеросклероз;

— старческие изменения ПЖ;

— сахарный диабет;

— оперативные вмешательства на ПЖ;

— нарушения питания.

Патологическая и физиологическая атрофия отличаются по этиологии и качественным особенностям. В основе атрофии лежит преобладание процессов диссимиляции над процессами ассимиляции, что связано со снижением активности цитоплазматических ферментов.

Недоразвитие (инфантилизм) поджелудочной железы (клинический синдром Кларка-Хэдфилда) является врожденной формой недостаточности секреции гормонов ПЖ, включая инсулин. Этиология доподлинно неизвестна. Страдают дети младшего возраста.

Панкреонекроз протекает в нескольких видах:

Липоматоз поджелудочной железы

В медицинской литературе существует несколько терминов для описания состояния, которое характеризуется повышенным содержанием жира в поджелудочной железе:

Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы (НАЖБП) является синонимом стеатоза поджелудочной железы, который не вызывается потреблением алкоголя, вирусными инфекциями, токсинами или врожденными метаболическими синдромами, но связан с резистентностью к инсулину, недоеданием, ожирением, метаболическим синдромом или возрастом.

Распространенность жировой болезни поджелудочной железы составила 25,9%. У пациентов с жировой поджелудочной железой достоверно выше

Жирная поджелудочная железа — распространенное заболевание. Существуют значимые взаимосвязи между ишемической болезнью сердца, неалкогольной жировой болезнью печени и атеросклерозом с жировой болезнью поджелудочной железы.

К факторам риска стеатоза поджелудочной железы относятся возраст, ожирение, висцеральное ожирение, сахарный диабет 2-го типа.

К дополнительным причинам можно отнести такие факторы, как мужской пол, европеоидная и монголоидная раса, гипертриглицеридемия и признаки метаболического синдрома (МС)

Как правило, отсутствуют клинические проявления, для него характерно бессимптомное течени е. При незначительном или умеренном накоплении жира в

поджелудочной железе клиническая симптоматика отсутствует. Нередко у пациентов со

симптом общепринято считать признаком хронического панкреатита, однако признак не является специфичным.

Липоматоз поджелудочной железы у половины пациентов манифестирует симптомами, которым не придают значения:

Чувствительность диагностики стеатоза поджелудочной железы при помощи УЗИ варьирует от 37 до 94%, специфичность – от 48 до 100%.

Согласно классификации J.S. Lee et al. и A. Smereczyński, K. Kołaczyk, выделяют три

степени тяжести стеатоза ПЖ:

• I степень – эхогенность поджелудочной железы равна эхогенности жировой ткани в области верхней брыжеечной артерии. Размеры поджелудочной железы

не увеличены, эхогенность равномерно повышена, контур гладкий, хорошо визуализируются селезеночная вена, верхняя брыжеечная артерия и панкреатический проток;

• II степень – повышенная эхогенность на фоне ослабленного сигнала в удаленной,

дорсальной части поджелудочной железы (сниженная проводимость акустического сигнала, затухание УЗ-сигнала за задней поверхностью поджелудочной железы), нечеткие края селезеночной вены и протока поджелудочной железы с практически невизуализируемой областью верхней брыжеечной артерии;

• III степень – снижение УЗ-проводимости поджелудочной железы, волнообразные (извитые), нечеткие контуры, не визуализируются селезеночная вена, область верхней брыжеечной артерии и проток поджелудочной железы.

При УЗИ у стеатоз поджелудочной железы есть ряд важных особенностей, он проявляется:

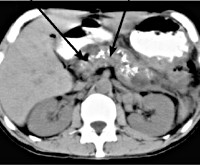

Для оценки состояния ПЖ применяют компьютерную рентгенологическую и магнитно-резонансную томографии.При КТ плотность поджелудочной железы в единицах Hounsfield снижается и становится примерно равной таковой у селезенки. Граничная точка для диагностики стеатоза поджелудочной железы при КТ пока не определена. Современная МРТ-техника в состоянии не только констатировать размеры органа и гомогенные изменения структуры при стеатозе, но и оценить содержание липидов, а при протонной магнитно-резонансной спектроскопии количественно оценить содержание триглицеридов.

Тут, напомню, что жировые клетки являются буфером, защищающим ткань от избыточного действия инсулина. Адипоциты также могут замещать функциональную ткань, подвергшуюся некрозу, поскольку жировая ткань, как соединительная формируется из мезенхимальных клеток. Инфильтрация клеток является следствием избыточного действия инсулина.

Для стеатоза поджелудочной железы характерны

повышение

снижение

наличие

В то же время при обострении хронического панкреатита наблюдаются более высокие значения показателей воспаления, таких как уровень лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов и активность амилазы.

Согласно данным исследований, проведенных в 2012 г. в отделении гастроэнтерологии, гепатологии и нутрициологии Питтсбургского университета (США), установлено, что объем висцерального жира пропорционален объему панкреатического, а масштабы панкреатического некроза пропорциональны объему панкреатического жира. https://umedp.ru/articles/mesto_ingibitorov_protonnoy_pompy_v_lechenii_nekislotozavisimykh_zabolevaniy_vosemnadtsataya_rossiys.html

Масштабы панкреатического жира пропорциональны объему панкреатического некроза.

Таким образом, липоматоз поджелудочной железы отражение репарации после некроза поджелудочной железы, является предиктором прогрессирующего фиброза. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30269271/

Патогенез жирового замещения https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27678349/

Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы независимо связана с тяжестью острого панкреатита https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31233410/

Рассмотрим его причины.

Острый панкреатит классически характеризуется

острым химическим воспалением самой поджелудочной железы,

перипанкреатических тканей и даже отдаленных органов.

Острый панкреатит бывает двух морфологических типов: интерстициальный отечный панкреатит, не связанный с каким-либо некрозом тканей, и некротизирующий панкреатит, при котором паренхима поджелудочной железы с различным количеством внепанкреатической ткани/жира подвергается некрозу или без него. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27010174/

Наличие, степень и локализация панкреонекроза не зависят от этиологии острого панкреатита https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29280919/

Панкреатит является болезнью аутодигестии — самопереваривания. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30660731/

Для понимания механизма развития аутодигестии следует заметить, что ПЖ постоянно производит ферменты для лучшего усвоения белковой, жирной и углеводистой пищи (протеазы, нуклеазы, липаза, амилаза) — экскреторная функция железы. Всего в сутки выделяется около 1,5 литров панкреатического сока. Вырабатываемые ферменты в железе находятся в неактивном состоянии, пока они не покинут панкреатические протоки и не попадут в 12-перстную кишку. Там под воздействием пищи и желчи они становятся активными и участвуют в усвоении пищи. Протеолитические ферменты железы (трипсиноген, хемотрипсиноген, проэластаза и неактивная форма фосфолипазы А) активируются в поджелудочной железе, не попадая в просвет кишечника. Факторами активации панкреатических протеаз в самой железе считают эндо- и экзотоксины, вирусные инфекции, ишемию, травму железы и другие этиологические факторы острого панкреатита. Активированные протеазы теперь уже сами выступают факторами активации проферментов. Активированные проферменты поджелудочной железы, и трипсин в особенности, переваривают клеточные мембраны и вызывают протеолиз, что приводит к эмиграции крови в интерстиций (геморрагический панкреатит), обуславливает отек, а также коагуляционный и жировой некроз стромы железы и ее дифференцированных клеток. Деструкция клеток железы обуславливает еще большее высвобождение в ней активированных ферментов, что усиливает аутодигестию. Через аутодигестию поврежденная железа становится источником массивного высвобождения кининов-вазодилятаторов. Аутодигестия железы приводит к ее первичной альтерации как индуктору воспаления в железе. Во многом через вторичную альтерацию при воспалении аутодигестия выходит за пределы железы и повреждает прилежащие ткани. Распространенный очаг воспаления при панкреатите служит причиной системной воспалительной реакции и септического шока.

Пересмотренная классификация Атланты 2012 года переопределила паттерны панкреатического некроза и местных осложнений при остром панкреатите. Новизна классификации Атланта заключалась в том, что она подчеркивала, что внепанкреатический жировой некроз, приводящий к изолированному некрозу, связан с плохим прогнозом. И наоборот, свободная жидкость считалась менее связанной с осложнениями. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31929970/

Стеатоз поджелудочной железы регистрируется перед возникновением СД2. У пациентов с нарушением теста толерантности к глюкозе и повышенной инсулинорезистентностью панкреатический жир имеет отрицательную корреляцию с секрецией инсулина.

Есть данные, что даже при отсутствии диабета неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы отрицательно коррелирует с функцией b-клеток.

В то же время результаты одного из недавних обзоров показали безвредность стеатоза и отсутствие его липотоксического воздействия на b-клетки van Raalte DH, van der Zijl NJ, Diamant M. Pancreatic steatosis in humans: cause or marker of lipotoxicity? Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2010. 13: 478–85 Естественное течение бессимптомного стенозирующего панкреонекроза. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30467075/

Обследовано сорок три пациента с бессимптомным течением заболевания. Размер бессимптомного стенозирующего панкреонекроза колебался от 5 до 16 см (в среднем 8,2 ± 2,2 см). Локализацией бессимптомного стенозирующего панкреонекроза были головка, туловище и хвост поджелудочной железы. 5 (11%), 34 (79%) и 4 (10%) пациента соответственно. У тридцати из 43 пациентов (70%) не было никаких осложнений в течение ожидаемого периода ведения в течение 3 недель-32 месяцев, причем у 13 (30%) пациентов спонтанное разрешение возникло в течение 6,2 ± 3,4 месяцев. У тринадцати (30%) пациентов в течение 3,2 ± 1,3 мес появились симптомы или развились осложнения.

Другой формой является гипертриглицеридемический панкреатит. Сообщается, что гипертриглицеридемия вызывает 1-4% эпизодов острого панкреатита, а также участвует в более чем половине случаев гестационного панкреатита.

Основные патофизиологические концепции включают

Клинические особенности пациентов с ХТГП, как правило, не отличаются от пациентов с острым панкреатитом других причин, и есть некоторые доказательства того, что ХТГП ассоциируется с более высокой степенью тяжести или более высокой частотой осложнений.

Аспекты физиологии и патофизиологии экзокринной поджелудочной железы, которые интенсивно обсуждались и изучались в течение последних нескольких лет:

Снижение массы тела приводит к уменьшению содержания жира в поджелудочной железе.